Menores de un año no deben consumir leche, queso ni yogurt

La leche entera de vaca (LEV) es un alimento tradicional en la canasta básica. Desde hace más de 20 años, existen amplias descripciones sobre el papel preponderante de la caseína (una de las fracciones proteicas de la LEV) en el desarrollo de micro sangrados a nivel intestinal y su contribución causal al desarrollado de anemia en el recién nacido. A continuación, describiremos las razones.

a) La LEV contiene mucha más caseína que la leche humana.

Tanto la leche humana como la LEV están compuestas por dos grupos diferentes de proteínas: proteínas del suero y fracciones de caseína. La ratio de suero – caseína en la leche humana puede pasar de 9 a 1, es decir, 90% proteínas del suero y solo 10% caseína durante la primera semana de lactancia hasta estabilizarse en una ratio de 6 a 4 a partir de la tercera semana de lactancia; la LEV, por otro lado, presenta un ratio de 2 a 8; lo que significa que solo presenta un 20% de sus proteínas, bajo la forma de proteínas de suero (tabla 1) y el 80% restante es caseína.

Tabla 1. Fracciones proteicas de la leche humana en comparación con la de vaca.

| Proteína | Leche humana (g/dl) | Leche entera de vaca (g/dl) |

| Caseínas | 40% | 80% |

| Alfa caseína | ND | 12.6 |

| Beta caseína | 2.0 | 9.3 |

| Kapa caseína | 0.8 | 3.3 |

| Proteinas del suero | 60% | 20% |

| Alfa lactoalbúmina | 2.8 | 1.2 |

| Beta lactoglobulina | 0.0 | 3.2 |

| Lactoferrina | 2.0 | 0.1 |

| Lisozima | 0.4 | 0.0 |

| Albúmina del suero | 0.6 | 0.4 |

| Inmunoglobulinas | 1.0 | 0.7 |

Fuente: Modificado de referencia 5

b) LA LEV contiene macromoléculas de caseína mucho más grandes que aquellas de la leche humana

Aunque los pesos moleculares de las tres fracciones más importantes de la LEV (alfa, beta y kappa) son de tamaño mediano 23500 D, 24000 D y 19000 D, respectivamente, estas pueden asociarse y formar micelas que pueden llegar a tener pesos moleculares superiores a los 600 000 D (tabla 2), algo que no sucede en la leche humana. Las proteínas del suero, por otro lado, son proteínas que se encuentran en solución. Algunas de ellas pueden presentar pesos moleculares altos como es el caso de la lactoferrina (94 000 D) o la seroalbúmina (65 000 D), pero no forman macro compuestos como si lo hacen las caseínas. En general, las proteínas del suero presentan pesos moleculares muy bajos como la alfalactoglobulina (14 000 D) (tabla 2).

Tabla 2. Pesos moleculares de las diferentes fracciones proteicas de la leche

| Proteína | Leche humana (g/dl) | Leche entera de vaca (g/dl) | Peso molecular (peso por molécula) |

| Caseínas | |||

| Alfa caseína | ND | 12.6 | 23 500 D |

| Beta caseína | 2.0 | 9.3 | 24 000 D |

| Kapa caseína | 0.8 | 3.3 | 19 000 D |

| Proteínas del suero | |||

| Alfa lactoalbúmina | 2.8 | 1.2 | 14 000 D |

| Beta lactoglobulina | 0.0 | 3.2 | 18 000 D |

| Lactoferrina | 2.0 | 0.1 | 94 000 D |

| Lysozima | 0.4 | 0.0 | |

| Albúmina del suero | 0.6 | 0.4 | 65 000 D |

| Inmunoglobulinas | 1.0 | 0.7 | 100 000 – 400 000 D |

Fuente: Modificado de referencia 7

*****************************************************************************************

Para más información, click sobre la foto

*****************************************************************************************

c) El tamaño tan grande de la caseína de la leche presente en la LEV puede provocar micro sangrados a nivel del intestino del lactante

En 1992, el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría (AAP-NC) basado en las investigaciones clásicas de Fomon et al, Ziegler et al y otros reconocidos pediatras recomendaron que la LEV no debería ser introducida en la alimentación del niño antes del año de nacimiento. Fommon y Ziegler habían demostrado previamente que el consumo de LEV antes del año producía pérdidas intestinales de sangre hasta un 30% mayores que aquellas fisiológicas de los niños que no recibieron LEV; también se había demostrado y confirmado luego que este evento podía afectar al 46% de los niños alimentados con LEV.

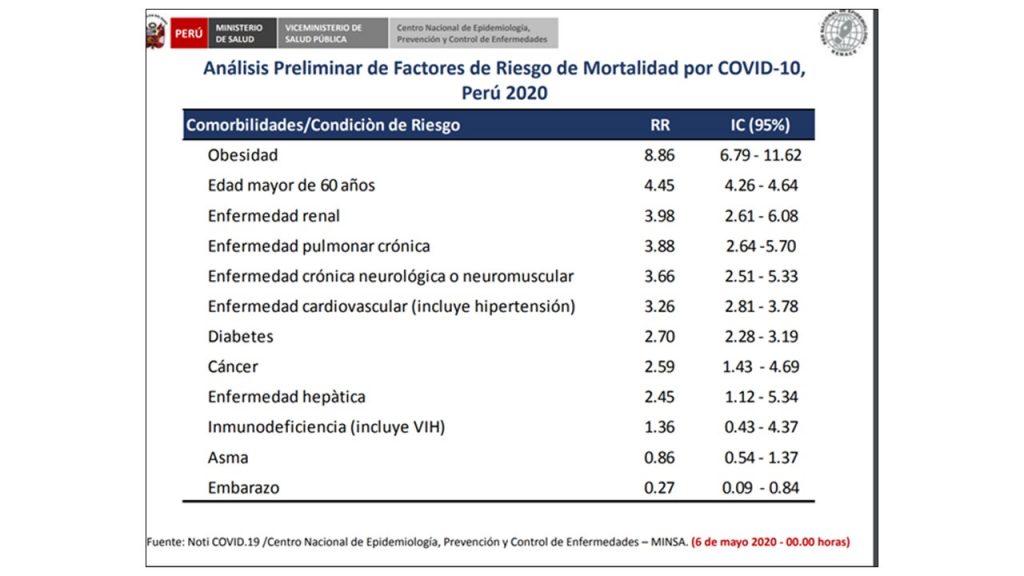

d) Los lactantes peruanos son particularmente sensibles a este problema

Las reservas neonatales de hierro se consolidan, recién, en las últimas 8 semanas de gestación; aproximadamente entre el 60 y 80% (8,9) de las reservas totales del recién nacido se habrán conseguido en este periodo de tiempo a costa de los almacenes maternos en un proceso denominado biotransferencia. El faltante de hierro se obtiene a partir de la destrucción fisiológica de glóbulos rojos que se producen en las primeras semanas de vida del niño (9).

Lamentablemente, en el Perú existe una alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en mujeres gestantes y se ha demostrado ampliamente que el estado nutricional de hierro del feto y el recién nacido están fuertemente asociados con el estado nutricional del hierro de la madre; es posible inferir que al menos 1 de cada 3 niños nacidos en el Perú, podría padecer de anemia por deficiencia de hierro a causa de la deficiencia previa de su madre.

Conclusión

La sensibilidad intestinal hacia la caseína de la LEV, el yogurt y el queso (los tres alimentos poseen el mismo tipo de proteínas) va desapareciendo conforme el intestino del niño va madurando, por lo cual, existe consenso en relación a que este alimento debería ser introducido en la alimentación del niño después del primer año de vida e incluso mucho después.

Por Robinson Cruz

**Robinson Cruz es director general del Instituto IIDENUT. Cuenta con 24 años de experiencia como nutricionista clínico, especialista en Bioquímica aplicada a la Nutrición y más recientemente como especialista en nutrición oncológica. Es investigador y docente invitado en los programas de nutrición de pre y posgrado de decenas de universidades en 20 países de Iberoamérica. En este tiempo ha formado miles de profesionales de la nutrición, ha publicado casi una docena de libros y cientos de comunicaciones relacionadas, entre otras actividades. https://orcid.org/0000-0002-8056-1822

Referencias Bibliográficas

- Ministerio de Salud. Perú: Indicadores de Resultados de los programas presupuestales del Primer Semestre 2018. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% de la muestra).

- Ministerio de Salud. Perú: Indicadores de Resultados de los programas presupuestales del Primer Semestre 2017. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% de la muestra).

- Milman Nils. Fisiopatología e impacto de la deficiencia de hierro y la anemia en las mujeres gestantes y en los recién nacidos/infantes. Rev. peru. ginecol. obstet. [Internet]. 2012 [citado 2019 Feb 07] ; 58( 4 ): 293-312. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322012000400009&lng=es.

- Shellhorn C, Valdés V. Manual de Lactancia para Profesionales de la Salud. Comisión de Lactancia MINSAL, UNICEF. Ministerio de Salud, UNICEF, Chile 1995.

- Herrera R [Tesis maestria]. Identificación y caracterización de la Beta caseina en la leche y fórmulas lácteas. Universidad Veracruzana. 2004

Angulo a, joaquín; mahecha l, liliana and olivera a, martha. síntesis, composición y modificación de la grasa de la leche bovina: Un nutriente valioso para la salud humana. Rev.MVZ Cordoba [online]. 2009, vol.14, n.3 [cited 2017-10-18], pp.1856-1866. Available from: . ISSN 0122-0268

- Alvarado C. Posibilidad de maximizar el contenido de proteína de la leche vía alimentación. Universidad Austral de Chile. Recítela V4 N1. 2004.

- Coeto Barona Georgina C., Rosenfeld Mann Fany, Trueba Gómez Rocío, Bouchán Valencia Patricia, Baptista González Héctor A.. Evaluación del estado en la reserva neonatal de hierro y las mutaciones del gen HFE. Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. [revista en la Internet]. 2014 Jun [citado 2019 Feb 08] ; 71( 3 ): 148-153. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462014000300004&lng=es.

- Pérez B, Lorente A, Gonzalez C, Malillos P, Miranda C, Salcedo E. Nutrición infantil. Guía de Actuación conjunta pediatría Primaria – Especializada, 2011. España.

- The use of whole cow´s milk in Infancy. Pediatrics 199;89;1105. Visto en: http://pediatrics.aappublications.org/content/89/6/1105

- Fomon Sj, Siegle EE, Nelson SE, et al. Cow milk feeding in infancy: gastrointestinal blood los and iron nutrition estatus. J Pediatr. 1981;98:540-545

- Ziegler EE, Fomon SJ, Nelson SE et al. Cow milk feedin in infancy: futher observations on blood loss from the gastrointestinal tract. J Peidatr. 1990;116:11-18.

- Guillén S, Vela M. Desventajas de la introducción de la leche de vaca en el primer año de vida. Acta Pediatr Mex 2010;31(3):123-128

- Ziegler EE. Consumption of cow’s milk as a cause of iron deficiency in infants and toddlers. Nutr Rev.2011 Nov;69 Suppl 1:S37-42

- Cruz R. Fundamentos de la Nutriología Pediátrica. 1ª edición. Lima. 2010.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

En IIDENUT rechazamos rotundamente aquellas prácticas asociadas con el uso inapropiado de la información con fines comerciales. Nuestros estándares éticos nos impiden aceptar, difundir o parcializarnos subjetivamente con producto o práctica alguna que vaya en contra o distorsione la labor científica del nutricionista